|

||||||

|

|

|||||

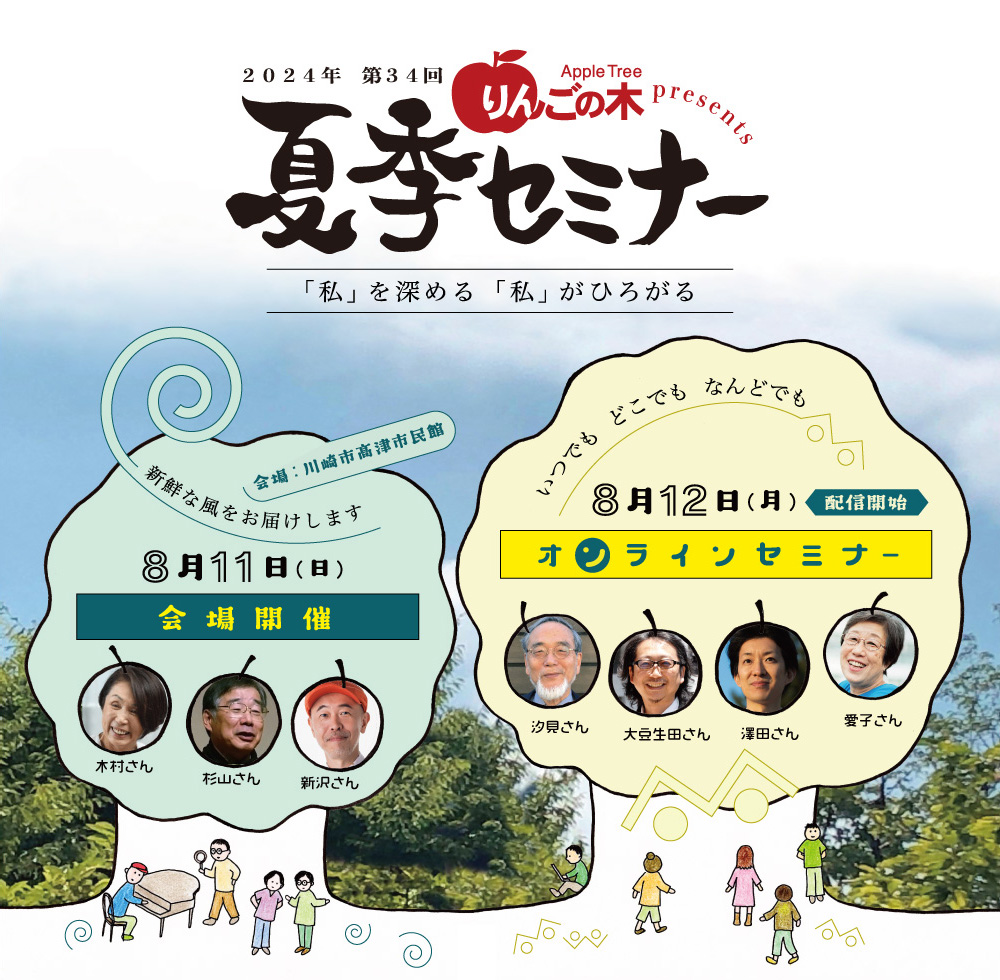

| 8月11日(日) 川崎市高津市民館 | 8月12日(月)~9月16日(月)配信 | |||||

| 大会議室 10:00~11:30 DVD上映「一緒にわくわく~子どもへのまなざしを考える」 映像提供 株式会社ベネッセコーポレーション >> |

|

第1部 汐見稔幸 さん 「人はどう育つのか」 |

>> | |||

|

第1部 12:30~14:30 木村泰子さん&柴田愛子 「おしゃべりな二人の本音談義」 |

>> |  |

第2部 大豆生田啓友 さん 「はじめの100か月の育ちビジョンって何?」 |

>> | |

|

第2部 15:00~17:00 杉山亮さん 「みんなで登ろう、おもしろ山へ 〜お話し尾根コースから〜」 |

>> |  |

第3部 澤田智洋さん 「弱さを活かす」 |

>> | |

|

第3部 17:45~19:45 新沢としひこさん 「心で聴く歌」 |

>> |  |

第4部 りんごの木スタッフ座談会 「ミーティング(サークルタイム)の 面白さ、難しさ」 |

>> | |

| <会場開催> 2024年8月11日(日) 10:00〜20:00 会場:川崎市高津市民館 受講料 1人8,800円(1日通し券) ※配信はありません |

配信期間 2024年8月12日(月)〜9月16日(月) 受講料 個人でのお申し込み 10,000円 (2024セミナーブック付) ※セミナーブックの詳細はこちら 園/施設でのお申し込み 1口 55,000円 ※ 1口視聴人数20人までです。 (お申込み例 20人まで⇒1口 21人~40人⇒2口) |

|||||

| 個人でお申込みの方にはお得なセット割りがあります。 同時申込で 15,000円 |

||||||

↑のボタンから申込フォームへ入れない方、こちらのURLから直接お申込み下さい。 https://forms.gle/QjirPFsKUMboAn31A |

||||||

| 【幼稚園、認定こども園の方へのお知らせ】 りんごの木夏季セミナーは、41の道府県で、処遇改善等加算Ⅱに係る研修の認定を受けています。 認定を受けた道府県→こちら 保育所・地域型保育事業所については、保育士等キャリアアップ研修の対象となるセミナーはございません 申請方法はこちら |

||||||

|

視聴はこちら |

||||||

| よくある質問はこちら 受講料、お申込みについて皆様からのご質問をまとめています。 |

||||||

| お問い合わせフォーム こちらのフォームよりお問い合わせ下さい りんごの木 TEL 045-941-0683 (14:00~17:00)土日はお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい E-mail : ringoseminar@gmail.com |

||||||

| 8/11(日) 川崎市高津市民館 |

||||||

| 大会議室 10:00~11:30 DVD上映「一緒にわくわく~子どもへのまなざしを考える」 前半(45分)大豆生田さんと柴田が、子どもをじっくり「みる」ことで見えてくる保育の面白さについて対談 後半(45分)大豆生田さんと佐伯さんの「ドキュメンテーション」の実践やメリットについての対談 映像提供 株式会社ベネッセコーポレーション |

||||||

木村 泰子さん |

8/11(日) 川崎市高津市民館 12:30~14:30 |

|||||

| 木村泰子(きむらやすこ) 大阪府生まれ。 2006年に開校した大阪市立大空小学校の初代校長を9年間務める。 「すへての子どもの学習権を保障する」という理念のもと、教職員や地域の人たちとともに障害の有無にかかわらず、すべての子どもがいつもいっしょに学び合う学校を目指す。2015年には大空小学校の1年間を追ったドキ ュメンタリー映画『みんなの学校』が公開され、大きな反響を呼ぶ。45年間の教員生活を終え、現在は、講演やセミナーで全国の人たちと学び合っている。 |

||||||

| TOPへ戻る |

||||||

杉山 亮さん |

8/11(日) 川崎市高津市民館 15:00~17:00 |

|||||

|

杉山亮(すぎやまあきら)  「ミルキー杉山のあなたも名探偵シリーズ」 |

||||||

| TOPへ戻る |

||||||

新沢としひこさん |

8/11(日) 川崎市高津市民館 17:45~19:45 |

|||||

新沢としひこ(しんざわ としひこ) |

||||||

| TOPへ戻る |

||||||

| 8月12日(月)~9月16日(月)配信 | ||||||

汐見 稔幸さん |

第1部 「人はどう育つのか」 |

|||||

| 汐見稔幸(しおみ としゆき) 1947年 大阪府生まれ。 一般社団法人 家族・保育デザイン研究所代表。東京大学名誉教授。(これを入れないと、学者だとわからないかも) 専門は教育学、教育人間学、保育学・育児学。初代イクメン。 時おりダジャレを交えたわかりやすい語り口の講演には定評がある。 保育者による本音の交流雑誌『エデュカーレ』の編集長や、持続可能性をキーワードとする保育者のための場「ぐうたら村」の村長でもある。 |

||||||

| TOPへ戻る |

||||||

大豆生田啓友さん |

第2部 「はじめの100か月の育ちビジョンって何?」 |

|||||

| 大豆生田啓友(おおまめうだ ひろとも) 1965年 栃木県生まれ。 青山学院大学大学院修了後、幼稚園教諭などを経て、現在、玉川大学教育学部・教授。 日本保育学会理事、日本こども環境学会理事。 こども家庭庁「こども家庭審議会」委員および「幼児期までのこどもの育ち部会」委員(部会長代理)。NHK Eテレ「すくすく子育て」でも活躍中。 |

||||||

| TOPへ戻る |

||||||

澤田 智洋さん |

第3部 「弱さを活かす」 |

|||||

| 澤田智洋(さわだともひろ) 1981年 東京都生まれ。幼少期を、パリ・シカゴ・ロンドンで過ごす。 世界ゆるスポーツ協会代表理事・コピーライター。 東京2020パラリンピック閉会式のコンセプト/企画を担当。 2015年に誰もが楽しめる新しいスポーツを開発する「世界ゆるスポーツ協会」を設立。 これまで100以上の新しいスポーツを開発している。障害があっても気軽に着られるファッションブランド「裏表のない世界」、視覚障害者アテンドロボット「NIN_NIN」など、福祉領域におけるビジネスも多数プロデュースしている。 |

||||||

| TOPへ戻る |

||||||

柴田 愛子 |

第4部 りんごの木スタッフ座談会 「ミーティング(サークルタイム)の面白さ、難しさ」 |

|||||

| 柴田愛子(しばた あいこ) 1948年 東京都生まれ。 幼稚園教諭や自主保育グループの保育者、保育雑誌の編集補助などを経て、 1982年「りんごの木」を立ち上げ、今年で42周年を迎える。保育歴50年。 子どもの育つ力を信じ、子どもに寄り添う保育の実践者として、保育のかたわら、講演・執筆・テレビ・ラジオなどのメディア出演。子どもたちが生み出すさまざまなドラマを社会に伝えながら、聞く人に元気と勇気を届けている。 |

||||||

| TOPへ戻る |

||||||

|

||||||